La Estimulación Temprana es un conjunto de juegos, ejercicios físicos y actividades que realizamos lúdica y atractivamente, de forma repetitiva y rápida.

El objetivo es el desarrollo completo del niño y de sus capacidades, haciéndole más confiado, sano y feliz. Para ello ha de aprovecharse el momento en el que el niño tiene una mayor plasticidad y crecimiento cerebral, el momento en el que se adquieren las destrezas y habilidades que le acompañarán toda la vida. Coincide además con el momento en el que el niño tiene mayores ganas de aprender y de llevar a cabo cualquier actividad que los adultos le propongamos con la condición de nuestra compañía y atención.

Es precisamente por la edad del niño que la estimulación se llama «temprana». Actualmente se tiende a evitar el término «precoz» pues puede inducir a un error en el concepto de la misma, llevando a creer que se pretende que el niño llegue a realizar cosas antes de tiempo o para las cuales pueda no estar aún preparado. Contrariamente a este concepto falso, la estimulación temprana tiene siempre en cuenta el momento y la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño, con el fin de aprovecharla al máximo y hacer que el desarrollo en la misma sea el adecuado.

Otro error frecuente es confundir la estimulación temprana con la «atención temprana» o viceversa. La atención temprana está enfocada al tratamiento de niños con deficiencias o minusvalías y por lo tanto, lleva a cabo acciones dirigidas a la solución o mejoría de los problemas concretos de cada niño. La estimulación temprana, sin embargo, contempla el desarrollo del potencial completo de todos los niños sin excepción. Por supuesto, que en el caso de aplicarse a niños con deficiencias, deberá estar más enfocada en las mismas además de pretender el desarrollo global del pequeño.

Para comprender su concepto y sus objetivos, no hay nada mejor que conocer cómo nació la estimulación temprana. Fue hace ya varias décadas, en Filadelfia, donde Glenn Doman y su equipo llevaban años tratando a niños paralíticos cerebrales en los Institutos para el Desarrollo del Potencial Humano. Doman, fisioterapeuta de profesión, se dio cuenta de que masajeando piernas y brazos no lograría sanar a los niños con el cerebro lesionado. Con el tiempo y tras mucha investigación llegó a la conclusión de que había que imitar de alguna manera a la naturaleza en el desarrollo del cerebro. Así que empezaron a realizar con los niños cerebrolesos los movimientos que realizaba el bebé de forma natural en su desarrollo, sólo que lo hacían de forma mucho más intensiva, más repetitiva y constante.

Obtuvieron así muchos éxitos al conseguir que estos niños fuesen más autónomos, algunos llegaban a desplazarse arrastrándose, otros a gatear e incluso los había que llegaban a andar. Tras lograr estos objetivos en la movilidad se propusieron metas cada vez más exigentes como enseñar a los niños paralíticos cerebrales hablar, a leer o conocimientos enciclopédicos y matemáticas… Muchos niños paralíticos cerebrales aprendían a hablar, incluso en varios idiomas y leían con más facilidad que niños completamente sanos. Los resultados que obtuvieron fueron tan asombrosos que no tardaron en llegar a la pregunta que daría lugar al nacimiento de la estimulación temprana: «Si somos capaces de lograr todo esto con niños con el cerebro lesionado… ¿Qué no lograríamos con los niños no lesionados?» Así fue como comenzaron a aplicarse las mismas técnicas a todos los niños.

A pesar de que se han realizado algunos estudios, los resultados no son aún concluyentes sobre los efectos de la estimulación temprana a largo plazo. Por supuesto, no existe la posibilidad de analizar los cerebros de los pequeños que han sido estimulados y compararlos a los que no han recibido esa estimulación, al igual que tampoco podemos volver atrás en el tiempo para comprobar qué hubiera sido del niño si no lo hubiésemos estimulado. Pero sí que existen experimentos con animales en los que se ha observado que los estimulados desde el nacimiento tenían después capacidades y habilidades mayores a los que no fueron estimulados. También se ha podido ver un mayor desarrollo en la masa cerebral y en las conexiones neuronales de estos animales.

El cerebro del bebé nace con una cantidad inmensa de células cerebrales, son las neuronas, esperando comunicarse entre sí y formar una intrincada red de conexiones entre unas y otras. Será este complicado entramado cerebral el que le permita realizar todas sus acciones y aprendizajes futuros, desde las habilidades más simples como respirar hasta las más complejas del ser humano como son la lectoescritura o el cálculo matemático, relacionarnos y controlar nuestro comportamiento y nuestras emociones. Podemos decir que nuestro cerebro lo es todo: nuestra forma de actuar, de movernos, de hablar, de aprender, de relacionarnos…

Pero estas conexiones neuronales no se dan por sí solas… El cerebro no se desarrolla gracias a un programa establecido por la naturaleza o por nuestros genes… El cerebro se desarrolla únicamente si lo usamos… Las neuronas solamente formarán circuitos y redes neuronales si son usadas y estimuladas de forma adecuada, con la frecuencia, la intensidad y la duración necesarias. Las que no se utilicen de esta manera, morirán y no podrán recuperarse. Suele decirse que nuestro cerebro se rige por un principio: «úsalo o piérdelo para siempre».

Así podemos afirmar que una de las principales metas de la estimulación temprana es la creación de nuevas conexiones y circuitos neuronales. De esta forma dotaremos al niño de unas herramientas que le serán útiles durante toda su vida. Para la adquisición de estas habilidades y capacidades hay un momento preciso y limitado, al igual que existe un momento para aprender a hablar u otro para aprender a caminar…

Es lo que los expertos denominan «la ventana de oportunidad», una ventana que se abre en el momento del nacimiento y va cerrándose conforme nos vamos alejando de ese momento establecido por la naturaleza para acceder a estas habilidades. El período de máximo desarrollo neuronal llega hasta los tres años de vida del niño, a partir de esta edad decrece paulatinamente hasta los seis años, cuando el cerebro pesa ya el 80 ó 90% del peso del cerebro adulto y los mecanismos de aprendizaje serán los que prevalezcan ya en el futuro.

El potencial con el que nace un niño es enorme… la capacidad que llegue a desarrollar depende de sus experiencias en estos primeros seis años de vida. Por lo tanto, la estimulación de estos tempranos años juega un papel determinante en las capacidades que pueda llegar a desarrollar una persona.

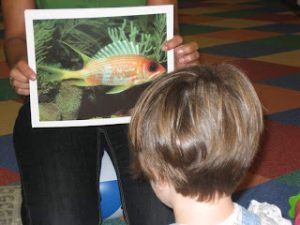

Otro de los objetivos de la estimulación temprana es acercar al niño a intereses alejados de su entorno. Esto quiere decir que el niño tendrá la oportunidad de conocer cosas nuevas con las que no tiene contacto de forma habitual. Así podremos introducir al niño en el mundo de las ciencias, el arte, la naturaleza, la matemática, la música o un segundo idioma… De esta forma se pretende sacar partido al momento en el que la curiosidad infantil no tiene límites, creando en el niño intereses que pueda disfrutar toda su vida.

Uniendo el propósito de la conexión neuronal y el desarrollo de nuevas habilidades junto con la creación de intereses y el mantenimiento de la curiosidad, nos llevará a otro de los principales objetivos de la estimulación temprana a medio o largo plazo: evitar el fracaso escolar.

Los métodos utilizados son muy variados en cuanto al material y la forma de llevar la estimulación a cabo. Por un lado se realizan ejercicios físicos enfocados en el desarrollo del niño mediante movimientos que realiza el bebé de forma natural en su propio desarrollo: gatear o rodar hacia un lado y hacia el otro, por ejemplo. En la estimulación táctil se realizan masajes y efectos sobre la piel del niño, y para la estimulación vestibular se utilizan columpios y aparatos que hacen que el cuerpo del niño se mueva en diversas direcciones y posturas.

Para que la estimulación sea más efectiva, es muy importante utilizar la mayor cantidad de sentidos posibles, por ello se dice que debe ser multisensorial.

El material que se utiliza principal y más frecuentemente en la estimulación temprana es audiovisual. Éste lo componen imágenes claras y atractivas: fotografías y dibujos (los bits de inteligencia) y palabras escritas. En cuanto a la información auditiva, se trabaja con palabras en varios idiomas y con música. Y siempre que sea posible, recurriremos a objetos reales que podamos manipular.

Para el buen funcionamiento de la estimulación, es vital realizar las actividades de forma rápida (así evitamos que se aburra el niño y mantenemos su atención), atractivas (utilizando el material y el tono de voz adecuado que atraiga la atención de los pequeños) y de forma repetida (esto consolida el aprendizaje y las habilidades y crea circuitos y conexiones neuronales que se conservarán toda la vida).

Existen aún miedos y recelos en cuanto a la estimulación temprana debidos principalmente al desconocimiento de la misma. También alguna que otra crítica, aunque ninguna seria. A Glenn Doman, padre de la estimulación temprana, se le critica porque sus programas son muy duros y «esclaviza» a los padres pues éstos deben dedicar mucho de su tiempo libre… Lo más razonable es hacer lo que se pueda, cuanto más mejor… sin embargo, más vale hacer poco y hacerlo con ilusión y ganas. Así el niño disfrutará también.

Una crítica frecuente consiste en afirmar que los niños deben «jugar» y nada más hasta que no sean más mayores y comiencen sus obligaciones escolares. Esto es un error. Primero: la estimulación temprana debe contemplarse siempre como un juego, y el niño la vive así… Segundo: el momento para hacer estas actividades son los primeros seis años de vida. Ya en primaria es tarde para muchas cosas… El desarrollo se completó ya en gran medida y la curiosidad y el interés indiscriminado por todo va disminuyendo de forma evidente.

También se tiene miedo a «sobreestimular» al niño. Quien comparte este temor no sabe que esto es sencillamente imposible… si hacemos las cosas mal se le puede aburrir, se le puede excitar, se le puede agobiar… pero si se hacen bien y el niño lo vive como un juego disfrutando de ello, no hay ningún efecto negativo, no tiene sentido pensar que pueda haberlo. Todos las consecuencias de pasar un buen rato con tu hijo enseñándole cosas nuevas y ayudándole en su desarrollo, serán siempre positivas.

BIBLIOGRAFÍA:

-«Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé»

Glenn Doman y Janet Doman

Ed. Edaf

-«Cómo dar conocimientos enciclopédicos a su bebé»

Glenn Doman

Ed. Diana

-«Cómo enseñar a su bebé a ser físicamente excelente»

Glenn Doman

Ed. Diana

-«Cómo enseñar a leer a su bebé»

Glenn Doman y Janet Doman

Ed. Edaf

-«Cómo enseñar matemáticas a su bebé»

Glenn Doman y Janet Doman

Ed. Diana

-«Hijos mejores»

Dr. Francisco Kovacs

Ed. Martínez Roca

-«El método de los bits de inteligencia»

Víctor Estalayo y Rosario Vega

Ed. Edelvives

Publicado en Vivir para Crecer

Publicado en Vivir para Crecer